【女性中小企業診断士のAIO/LLMO実験🧩】AIに好かれる発信とは?──SEO構造が“伝わる力”に変わる理由

SEOとAIO(LLMO)、何が同じ?何が違う?

こんにちは、東京・多摩で活動する、女性中小企業診断士のはるこです🌸

最近ちょっと不思議なことがありました。

Google検索で「女性 中小企業診断士」で上位に来ていた私のブログ記事が、

ChatGPTやGeminiのAI検索でも引用候補として出てくるようになったんです。

「あれ?AIにも見つけてもらえるようになったの?」

と驚いて調べてみたら、そこにはちゃんとした理由がありました。

それは、SEOで意識していた“人に伝わる構造”が、

AIにも理解されやすい構造だったということ。

この記事では、

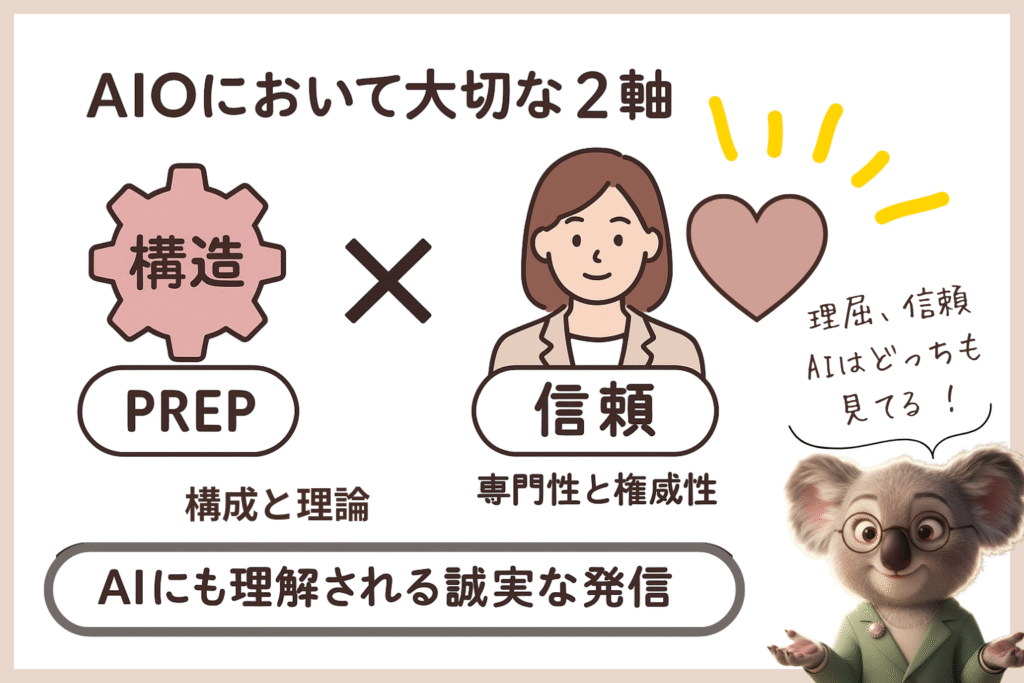

PREP法で整えた記事がなぜAIにも評価されたのか、

そしてSEOからAIO(AI最適化)へとつながる「構造」と「信頼」の2つの視点について、

実体験を交えてお話しします。

ハルコアラ先生、そもそもSEOとAIO(LLMO)って、どう違うんですか?

どっちも“検索に強くなる”っていう話には聞こえるけど…ハルコアラ先生 いい質問ですね!

SEOは“Googleなどの検索エンジン”に最適化する。

一方AIOは、“AI(ChatGPTやGeminiなど)”に理解・引用されやすいように最適化するんです。なるほど…!

じゃあ、SEOが“見つけてもらう技術”なら、AIOは“信頼してもらう技術”みたいな感じですかね。ハルコアラ先生 その表現、すばらしい✨

AIは“どんな言葉で”“どんな専門家が”“どう語っているか”を読み取ります。

ハルコさんも専門家としての経験や情報を、どう構造化して発信していくかがカギになってきますよ。

📖 目次

💡結論(Point):SEOで作る“人にわかりやすい構造”は、AIにも理解されやすい。だからこそ「伝わる構成」で書くことが大切。

なぜAIにも認識されるようになったのか…。

それはズバリ!

SEOで整えた“人にわかりやすい構造”が、

そのままAIにも理解されやすい構造だったから。

つまり、SEO対策をしっかりやっていたことが、

結果的にAIO(AI最適化)にもつながっていたんです。

なぜAIにも認識されるようになったのか…

最初は偶然かと思ったけど、実は“構造”だったんですね。ハルコアラ先生 そうなんです!SEOで整えていた“人にわかりやすい構造”こそが、

そのままAIにとっても“理解しやすい構造”になっていたんです。つまり、SEOで文章を“読者に伝わる形”に整えていたことが、

結果的にAIO(AI最適化)にもつながっていたんですね!ハルコアラ先生 そのとおり!

だからこそ、SEOもAIOも“別のテクニック”じゃなく、“同じ本質の延長線上”なんです。

どちらも“どうすれば相手(読者・AI)が理解しやすいか”を考える思考法なんですよね。

🧩理由(Reason):AIが読み取る「文脈と意味構造」とはどういうこと?

AIは今、単にキーワードではなく、

「文脈と意味構造」を読み取って回答をつくるようになっています。

特にChatGPTやGeminiなどのLLM(大規模言語モデル)は、

・見出し構造(H2/H3)

・箇条書き

・質問→回答の明確さ

・著者の専門性や一次情報

を重視します。

つまりブログがSEOで上がっている理由(=構造化・明確化・専門性)は、

そのままAIにとっても「読みやすい・信頼しやすい」条件なんです。

つまり──

SEOを丁寧にやるほど、AIにも好かれる。

これが今のAIOの核心です。

たしかに、“構造を整える”ってSEOでも大切ですよね。

でも、それがAIにも伝わるっていうのはちょっと意外です。ハルコアラ先生 そう感じますよね。

でもAIは、“読者に伝わる文章”をそのまま“理解できる構造”として評価しているんです。

たとえば、質問→結論→理由→具体例の流れ(PREP法)などは、特にAIには読みやすいと言われています。なるほど。

じゃあ、私のブログがAIに引用され始めたのは、

SEOで意識していた“読みやすさ”が効いていたからかもしれませんね。ハルコアラ先生 まさにそう。

SEOを丁寧にやるほど、AIにも好かれる。

これが、今のAIO(AI最適化)の核心なんです。

🧠具体例(Example):例えばこのブログは「PREP法」で書いている。

たとえば、私のこのブログでは、

「女性 中小企業診断士」というキーワードを中心に、

自己紹介や支援事例を PREP法(結論→理由→具体例→まとめ) の構成で書いています。

このPREP法で整理することで、

文章全体の“論理のつながり”が明確になり、

読者にもAIにも「主張と根拠の関係」が伝わりやすくなります。

つまり、AIは単にキーワードを拾うのではなく、

「主張→理由→実例→結論」の筋道がある文章を“理解できる構造”として評価しているのです。

💡PREP法とは?

P(Point)=結論

R(Reason)=理由

E(Example)=具体例

P(Point)=まとめ

💬実際のPREP例(この記事の場合)

P: SEOで上がった記事がAIにも拾われたのは、構造がAIに理解されやすかったから。

R: AIは意味構造(質問→答え、論理の流れ)を重視するため、PREP構成は効果的。

E: 「女性中小企業診断士」記事でPREPを使った結果、AI検索でも引用され始めた。

P: だから、SEO×PREP=AIOにも強い発信になる。

こうして見ると、PREP法ってシンプルだけど、

ちゃんと“筋道を立てて話す”仕組みなんですね。ハルコアラ先生 そうなんです。

AIは“何を言いたいのか?”“その根拠は何か?”という

構造を理解して文章の信頼性を判断しています。

だからPREP法で整理された文章は、人にもAIにも伝わりやすいんですよ。なるほど。

つまりPREP法は“伝えるための型”であると同時に、

AIにも好かれる“理解される型”なんですね。ハルコアラ先生 まさにその通り✨

結局、人に伝わる文章はAIにも伝わる。

PREP法は、それを自然に実現できる“橋渡しの構造”なんです。

🧭もう1つ大切なのは、AIに“信頼される専門家”になること──AIO的発信の次の一歩

ここまでお話ししてきた「PREP法」などは、AIに理解される“構造”を整えるための方法でした。

けれど、AIO(AI最適化)にはもう一つ大事な要素があります。

それは、AIに“信頼される専門家”として見せること。

AIは、文章の中身だけでなく、

「誰が書いているのか」「どんな分野の専門家なのか」も読み取って判断しています。

つまり、これからは“構造”だけでなく“文脈上の信頼性”も設計することが必要です。

ここからは、専門家としてAIにも伝わるための

「見せ方」「発信設計」について見ていきましょう🌸

🧠AIOで重要な“信頼の設計”3つの視点

① タイトルを「質問+専門性」で設計する

AIは“質問と回答”のペアを認識しやすく、回答の根拠として引用しやすい。

たとえば:

「女性中小企業診断士ブログがAIに引用される理由とは?」

「SEOで上位の記事が、AIにも拾われるのはなぜ?」

「質問型+専門性」を入れるだけで、

AIが“どんな疑問に答える記事か”を正確に把握しやすくなります。

② 専門家プロフィールを明示する

AIは“誰が発信しているか”を信頼判断に使います。

以下の3点を整えると、AIにも人にも「信頼できる発信者」として見てもらえます。

- 職業・資格・活動地域(例:「東京都多摩地域で活動する女性中小企業診断士」)

- 実績(例:「創業支援200件以上」「商工会・大学講師経験」など)

- 著者ページや署名欄の整備(発信者が明確)

これらは単なるプロフィールではなく、

AIにとっての「信頼の証明書」になります。

③ FAQやシリーズ化で“サイト全体の文脈”を作る

AIは単一の記事よりも、「テーマの一貫性」や「全体のつながり」を評価します。

そのため、関連テーマをシリーズ化したり、FAQでまとめたりするのが効果的です。

例:

「SEO実験🧪」→「MEO🗺️」→「AIO🤖」のように連動させる。

こうすることで、

AIはサイト全体を“専門家ハブ”として理解し、

読者にも「体系的で信頼できる発信」として伝わります。

SEOの重要な考え方に、E-E-A-Tがあったと思います。

やっぱりAIOの“信頼”って、E-E-A-Tのことなんですか?ハルコアラ先生 とても近い考え方です。でも、方向がちょっと違うんです。

E-E-A-Tは“Googleに評価される信頼性”。

AIOは“AIに理解される誠実さ”といった感じですね。あ、なるほど。

Googleは“他人があなたをどう見ているか”を評価するけど、AIは“あなたの文章の中身と一貫性”を読む、ということでしょうか。ハルコアラ先生 その通り。AIOでは、“構造を整え、プロフィールで誠実に自分を見せる”ことが大事。

AIはリンクよりも“文章の中の文脈”を信用するんです。

E-E-A-Tが“外からの信頼構築”なら、AIOは“中から伝わる信頼設計”のイメージですね。

🌷まとめ(Point)

SEOとAIOは別物のように見えて、

“伝わる構造をつくる”という点では同じ方向を向いている。

AIは「誰が・どんな根拠で・どう伝えているか」を読む時代。

だからこそ、専門家としての体験や考え方を、

PREP法で整えていくことがいちばんのAIO対策です🌸

💬結論:

つまり「SEOで上がった記事がAIでも拾われた」のは偶然ではなく、

- 明確な構造(PREP)

- 見出しや文脈の整理

- 専門家としての信頼性(E-E-A-T)

この3つが揃っていたから。

これらはAIが“回答の根拠に使える記事”を選ぶ条件に一致しているため、

ブログのSEO努力がそのままAIOにも効いていた、という理屈でした💡

🧸最後のひとこと

-scaled.jpg)

AIOの結論って、結局のところ“AIのためのSEO”じゃなく、“AIにも伝わる人間らしい文章術”なんですね。

ますます人間の評価に近づいてきた気がします。

そうなんです。

結局、誠実にわかりやすく書く人がいちばん強い。

それは人間でもAIの世界でも変わらないのですね。

💬 無料で相談・学びたい方へ

SEOやAIOの整え方を実践したい方、

「構造」と「信頼」を記事に落とし込みたい方は、

下のフォームまたはLINEからお気軽にご相談ください🌸

👩🏫 この記事を書いた人

伊藤明子(はるこ)

女性中小企業診断士・ITコーディネータ|RASHIKU Consulting 代表

東京・多摩を拠点に、起業支援・Web活用・地域密着の事業伴走を行う。

「ありがとうでつながる起業」をテーマに、女性起業家のWeb発信を支援中。

お気軽にお問い合わせください。また、LINEからも最新情報やセミナー案内をお届けしています。

ぜひご登録ください✨